Del enfrentamiento al peronismo a la adquisición de una nueva conciencia: 1946 – 1970

Historia de la Universidad Latinoamericana (Cuarta Parte)

Por Elio Noé Salcedo

Durante la primera década peronista (1946-1955) –señala Layla Pis Diez, investigadora de la UNLP-CONICET- “se llevaron adelante una serie de políticas que permitieron avanzar en la democratización social de la educación pública en todos sus niveles y de la universidad en particular”, aunque muchos de esos avances no fueran advertido por el movimiento reformista.

Ciertamente, “medidas como el otorgamiento de becas (1947), creación de la Universidad Obrera Nacional (1948) –luego UTN-, la eliminación de los aranceles, disposición de la gratuidad de los estudios universitarios (1949) y supresión del examen de ingreso (1953), nos hablan de una verdadera democratización del acceso a la universidad”.

Al mismo tiempo, sin embargo –advierte la investigadora-, “fueron suprimidas las conquistas más importantes del movimiento estudiantil reformista en lo que hace a la democratización política de la universidad, es decir a la ampliación de la participación en el gobierno” de la Universidad (Layla Pis Diez, 2012).

Fue en ese contexto que en la segunda mitad del año ’50, el General Perón decidió concretar su propio movimiento estudiantil en las Casas de Estudio, estructurado en forma centralizada como era la CGT para los trabajadores.

Así nació la Confederación General Universitaria o “CGU”, que se constituyó “como una federación estudiantil, oficialista, con un moderado programa antiimperialista, pero también anticomunista, en concordancia con el espíritu de la Tercera Posición propia del peronismo”, a través de la cual se proponía una serie de objetivos de orden estrictamente gremial-estudiantil, sobre todo.

“Democratización del Bienestar” versus Autonomía Universitaria

Sin desconocer el hecho de que la CGU fuese una creación oficial, señala Bernardo Kleiner, la institución se presentó como promotora y gestora de la supresión de los aranceles, de los apuntes baratos o gratuitos, de la supresión de los exámenes de ingreso, todas ellas reivindicaciones estudiantiles que el peronismo había vuelto reales y que la FUA y las organizaciones reformistas desdeñaban.

Por todas las razones mencionadas, la CGU cosecharía la animadversión del Movimiento Reformista, aunque “no sería tan insignificante e irrepresentativa ni dócil a las autoridades universitarias como sus adversarios aseguraban”, más allá de que estuviera impulsada desde las alturas del poder e integrada por muchos “empleados públicos”, como denunciaban los reformistas “con evidente exageración y parcialidad” (Ob. Cit.) y un indisimulado clasismo intrínseco. Los reformistas radicales se opondrían a la creación de la Universidad Obrera Nacional -dice Horacio Paccazochi- “con el pretexto de que era una universidad clasista”.

El apelativo de “empleados públicos” se debía a que muchos de los jóvenes de condición humilde o que venían de las provincias interiores eran nombrados en cargos de baja jerarquía en la administración nacional, provincial o municipal, en las cátedras o en otros niveles, lo que constituía una beca sui géneris que les permitía estudiar y completar sus carreras. De alguna manera, ese salario de “empleados” (efectivamente desempeñados) equivalía al giro mensual paterno, que les permitía a los estudiantes de clase media acomodada estudiar y hacer política universitaria a la vez.

Carlos Torre y Elisa Pastoriza afirman que fue en el terreno de la educación en el que la “democratización del bienestar” tuvo un alcance más amplio, expresado por ejemplo enel gran aumento del presupuesto, la reducción del analfabetismo y la expansión del acceso a la educación primaria (que en nuestro país era una tendencia desde principios de siglo) y centralmente de la clase media universitaria. Entre 1947 y 1955 el ingreso universitario llegó casi a triplicarse: de 51.272 alumnos en 1947, se pasó a 143.542 en 1955.

Agrega Carlos Ceballos: “El gobierno peronista no tuvo una política acertada en la universidad. No se permitió la actividad estudiantil disidente y se reprimió a los estudiantes”. No obstante, advierte, tampoco existieron “expresiones estudiantiles que lograran diferenciar los contenidos ideológicos reaccionarios que se sustentaban en la universidad en la cátedra oficial, con los contenidos democráticos que permitieron el acceso irrestricto en la universidad, la anulación de los aranceles, la creación de comedores universitarios y las facilidades para el estudiante”.

De hecho, recién al final de la era del peronismo histórico surgiría una tendencia que compatibilizaba la gran progresividad del peronismo como movimiento de liberación nacional y social y las reivindicaciones democráticas universitarias de la clase media argentina. Eso fue verdaderamente un hallazgo en una época que se popularizaría la dicotomía entre “libros” y “alpargatas”.

Entre la pasividad y la desorientación del grueso de la masa universitaria y el hostigamiento gubernamental, la estructura del movimiento reformista comienza a diluirse, los centros casi no tienen actividad, desaparecen los delegados de curso, se disgregan las comisiones directivas de Centros, se hace imposible la continuación de elecciones públicas y la confrontación de listas distintas, en tanto las elecciones se postergan mes tras mes.

Así también, el reformismo tiene dificultades para reclutar nuevos adeptos y debe reducir al máximo su umbral de aceptación: “solo les exige a los nuevos que sean antiperonistas” (La Voz del Interior, 23/06/51), no coadyuvando para nada -de uno y otro lado- a la comprensión histórica de la flagrante contradicción existente.

Entre la conspiración y la revolución nacional

En el mismo mes de mayo de 1951 en que la CGU elige sus autoridades, comienza en Buenos Aires una incipiente reactivación del movimiento estudiantil reformista, por dos razones fundamentalmente: 1) El lanzamiento de la reelección a la Presidencia del Gral. Perón; y 2) El secuestro del estudiante Ernesto Mario Bravo, que logra ser rescatado por las movilizaciones que organiza la FUBA.

No obstante, el hostigamiento y la persecución oficialista no daban respiro a la militancia reformista. La celebración en junio del 33º aniversario de la Reforma Universitaria en Córdoba, terminó con la clausura del acto y la detención de casi todos los intervinientes. La “Casa del Pueblo” socialista fue allanada y detenidos sus ocupantes. En el estudio de un conocido profesional fueron apresados y llevados detenidos varios profesionales y estudiantes reformistas. La policía justificaría su accionar explicando que intentaba “desbaratar un plan de perturbación”. Los encarcelados explicaban a su vez el accionar gubernamental en la “extraordinaria e incansable campaña de esclarecimiento cívico” que venía realizando la oposición.

Lo cierto es que, más allá de los discursos, la oposición ya estaba conspirando con el Gral. Benjamín Menéndez, preparando el golpe militar que fracasó el 28 de septiembre de ese año.

“El propio Centro de Estudiantes de Ingeniería –consigna Bernardo Kleiner- tuvo que reconocer este hecho agravado por la lamentable actitud de sus dirigentes, que abandonaron toda actividad gremial, pedagógica y cultural, en aras de crear condiciones favorables al golpismo”.

En septiembre de 1951 quedaron integradas las Comisiones Directivas de los Centros. En todos triunfó el Partido Reformista. Reunidos por fin todos los delegados el 24 de octubre de 1951, finalmente la FUA designó su Mesa Directiva.

Sin embargo, apenas unos días después, el 11 de noviembre de 1951, en elecciones impecables, el General Perón fue reelegido por las mayorías nacionales presidente de la Nación, iniciando su segundo período de gobierno constitucional el 7 de marzo de 1952.

Como un sino trágico en la historia del siglo XX, en lugar de menguar, el enfrentamiento entre el movimiento estudiantil (expresado a través del reformismo) y el gobierno de los trabajadores, recrudeció hasta desembocar, como en 1930, en un golpe de Estado, con el amplio apoyo de la clase media tanto urbana como rural, contra un gobierno nacional y popular.

El ‘55 y la revancha del reformismo

Igual que el 6 de septiembre de 1930, septiembre de 1955 encontraría al movimiento estudiantil trabajando para derribar a un gobierno popular. En cierta forma, esos sucesos –según el decir de uno de sus protagonistas- era “la revancha del estudiantado reformista” (Ob. Cit.).

Si para muestra basta un botón, en Córdoba, liberales de la Democracia Cristiana, facciones unionistas y sabattinistas de la UCR, socialistas, católicos que no habían tenido militancia política y ex peronistas nacionalistas de la CGU se habían organizado en “comandos civiles”. Los miembros del “Partido Reformista” integraban algunos de esos comandos. Se trataba de grupos de acción armados y entrenados en secreto por los oficiales de la Aeronáutica ligados a la elite católica de Córdoba.

Después de la renuncia obligada del presidente Perón a su cargo constitucional, aquella que era la cuna de la Reforma y a la vez plataforma de lanzamiento del golpe y ahora capital provisional de la República, festejó el triunfo con el gran “Desfile de la Victoria”.

“Los centenares de reformistas que marchaban armados y con barba de cuatro a cinco días junto a los milicianos católicos –escribe Ferrero- fueron incansablemente vitoreados por la muchedumbre de clase media que llenaba las avenidas y calles de la ciudad”.

Un estudiante católico de Córdoba declaraba a la revista “ESTO ES” veinte días después de los principales acontecimientos: “El 16 participé en la toma de la CGT, la que se rindió después de 30 minutos aproximadamente de tiroteo… El 21 fue el Día del Estudiante más bello de mi existencia. Cuando se anunció que la Junta Militar había aceptado todas las condiciones de nuestro Movimiento, las campanas se echaron a vuelo, comenzaron a sonar las sirenas y el pueblo todo inundó las calles llorando de alegría emocionada”. Años después, ese mismo estudiante reconocía que bajo aquella ideología se resumía no solo la confusión ingenua de aquellos combatientes, sino también la colaboración con el golpe que en los hechos llevaron adelante católicos, reformistas y liberales (Ob. Cit.).

Ni el fracaso del levantamiento militar del 16 de junio de 1955 ni la represión posterior, ni mucho menos la mano abierta ofrecida por Perón a la oposición el 5 de julio fueron útiles para frenar la agitación social. Por el contrario, a partir de aquel momento la agitación se extendió a los demás sectores de la clase media en todo el país.

Todas las facciones del estudiantado -católicos y reformistas-, llenas de fervor en el tramo final de las movilizaciones de agosto y septiembre, se lanzaron decididamente a la acción conspirativa.

Como en 1930, el estudiantado se ponía del lado de los poderosos intereses antinacionales con argumentos democráticos. “Ha llegado la hora –diría una declaración del Centro de Estudiantes de Medicina de Córdoba- de que el estudiantado de Córdoba despierte del letargo sumido y luche por la libertad, la democracia y el reencuentro de la probidad y de la moral traumatizada gravemente por el régimen imperante” (Ob. Cit.).

El llamado a la conciliación

Desde mediados del año ’55, el gobierno del presidente Perón aparecía jaqueado por el avance de la oposición civil, militar y clerical. No obstante, la intentona golpista del 16 de junio, que dejó centenares de muertos en Plaza de Mayo, ese intento de golpe había fracasado, y su jefe, el comandante Toranzo Calderón, había sido detenido.

La marea antiperonista crecía en las clases medias y en la Iglesia y repercutía en las Fuerzas Armadas. Solo el movimiento obrero se mantenía fiel a Perón sin vacilaciones ni deserciones. Ante este panorama poco tranquilizador, el Presidente inició su política de contemporización con llamados a la pacificación y la designación de nuevos ministros.

Como había sucedido en el golpe de 1930 y volvería a suceder en otros golpes contra gobiernos constitucionales en nuestro país (en 1976, por ejemplo), en 1955 no todos se dejarían llevar por la gran presión social y el clima de terror contra los intereses nacionales y populares.

Uno de los sectores omnicomprensivos de la situación que se vivía por esos años fue la “Agrupación de Estudiantes Reformistas” (ADER) –de carácter verdaderamente nacional, aunque no peronista-, que había visto la luz a fines de 1954.

Desde antes de su fundación oficial, ADER había comenzado a sostener la necesidad de un “replanteo de la Reforma Universitaria”, proceso que la había llevado a un alejamiento de las posiciones anquilosadas del anti peronismo sin perspectivas del “Partido Reformista” y a la ruptura con el rebelde, nacional y latinoamericano reformismo de los orígenes.

ADER nunca se plegó al golpe. Por el contrario, aceptó generosamente la mano tendida de Perón, pero advirtiendo a la vez que la pacificación ofrecida “solo tendrá vigencia con la plena restitución de las garantías constitucionales”, aunque denunciaba a su vez a la oposición por “crear el clima que necesita el imperialismo para colonizar el país”.

Dato curioso, dentro del clima reivindicatorio de la época, el activo femenino de ADER (afiliaciones y militancia) excedía en mucho a las agrupaciones reformistas de ese momento

Aparte de ADER, otros sectores que no estaban en el golpe eran los “Cuarenta Pelandrunes”, la gente de Dardo Cúneo y de Jorge Abelardo Ramos, parte del frondizismo y el Partido Comunista (antiperonista pero no golpista), “únicos grupos extremadamente minoritarios –sostiene Ferrero- que advierten el carácter reaccionario y oligárquico del golpe subversivo que se prepara contra el gobierno peronista”.

Los “Cuarenta Pelandrunes” (tal como los definió Perón al conocer su declaración de apoyo) fueron los firmantes de un documento que apareció el 30 de agosto de 1955 en la prensa, y que discursivamente ponía las cosas en su lugar:

“Compartimos el anhelo general de pacificación, más entendemos que esa pacificación solo será posible si se reconoce y garantiza a la clase obrera y al pueblo los derechos y libertades que les faltan”, decía el documento que sus autores habían titulado: “Por una Convivencia Democrática”.

Asimismo, el documento de los “Cuarenta Pelandrunes” rechazaba “la idea de una pacificación fundada en la relegación de las masas populares”, y denunciaba “a las fuerzas reaccionarias, oligárquicas e imperialistas, eternas enemigas de la libertad, de la democracia y de la soberanía, que bajo el disfraz de la defensa de las libertades han ganado la calle en los últimos tiempos con el propósito de confundir las conciencias obreras y populares y detener el progreso político y social del país” (Manifiesto “Por una convivencia democrática”, Córdoba, 7 de Agosto de 1955).

Por su parte, si la Revolución Libertadora premiaba con libertades sectoriales y beneficios en el ámbito universitario a sus socios estudiantiles de las universidades nacionales, lo contrario sucedió con la Universidad Obrera Nacional (luego UTN), que por haber sido creada por el peronismo y posibilitar el ascenso técnico y social de los trabajadores, contó con una acérrima persecución, a tal punto que estuvo en peligro de cierre por ser considerada por el gobierno de facto una creación “demagógica, política, clasista y de bajo nivel” (Horacio Paccazochi, 2017).

Una vez más la historia ponía en escena la gran tragedia argentina del desencuentro entre sus clases más dinámicas y mayoritarias: la clase media y la clase obrera. Igual que en 1930, volvían a ganar los enemigos del pueblo y del país, sin beneficio alguno para sus clases populares; y en lugar del progreso, sobrevendría otra vez un gran retroceso para todos los sectores ligados al destino nacional. La historia nacional parecía estar signada por la tragedia. ¿O se trataba del desconocimiento de la historia y de la ignorancia de las causas de sus avances y retrocesos por parte de los que debían saberlo?

De la “revolución libertadora” a Frondizi

Entre el 23 de septiembre de 1955 -fecha de asunción de las autoridades de facto- y el 29 del mismo mes, fueron ocupadas por el movimiento reformista todas las Universidades del país, según se había decidido previamente en un acuerdo de la Federación Universitaria (FUA).

A partir de esa semana, el movimiento estudiantil y los egresados reformistas fueron los auténticos dueños de las Facultades. De inmediato, por presión del movimiento reformista y de los profesores cesanteados o renunciantes durante el “régimen depuesto”, “comenzó el proceso de desperonización de las Universidades, similar al de todas las demás Casas de Estudio” (Ob. Cit.).

ADER fue la única agrupación reformista que se pronunció tempranamente contra las proscripciones universitarias de naturaleza política: en un largo comunicado del 21 de noviembre, rechazaba la exclusión de los “estudiantes afiliados a la CGU sin averiguar si fue sincero, engañado, especulador o delator policial, como así también la de comunistas por el solo hecho de serlo”.

Como bien dice Ferrero, “después de años de forzado silencio y actividad semiclandestina, con la “Revolución Libertadora” se abrió una nueva era de libertades para la pequeña burguesía liberal y católico-democrática –que por contrapartida significaba privación para las masas proletarias-, lo que permitió un gran florecimiento de nuevas tendencias y agrupaciones universitarias de carácter orgánico, no circunstanciales, que tendrían permanencia y presencia continuada, porque expresaban intereses y corrientes reales del estudiantado” (Ob. Cit.).

Algunas de esas agrupaciones todavía existen –incluso con otros nombres-, y otras se proyectaron en el tiempo, al menos hasta el golpe de 1976 (que arrasó con todas las agrupaciones políticas y gremiales, universitarias y no universitarias, aunque no todas supieron ver la catástrofe que se venía si caía el Gobierno Popular al que combatían).

Los conflictos a raíz del proyecto oligárquico y antinacional de 1955 no se harían esperar.

El movimiento reformista protagonizaría la primera lucha intra-estudiantil –reformistas contra católicos- alrededor de la vigencia del Art. 28 del Decreto 6403 de diciembre de ese año, que propiciaba la creación de Universidades “libres” (privadas), a tono con el requerimiento de la Iglesia Católica; aunque en el mismo decreto se prometía la autonomía de las Casas de Estudio, el Gobierno Tripartito (aunque no Paritario) y la confección por parte de los claustros universitarios de sus Estatutos, lo que conformaba en gran parte al Partido Reformista.

Sin embargo, en marzo de 1956, ya comenzado el nuevo período lectivo, la oposición estudiantil se hizo sentir con fuerza a través de huelgas y manifestaciones coordinadas por la FUA.

En mayo, la FUA lograba el congelamiento del Art. 28, en el mismo momento en que el país permanecía conmocionado por la anulación de la Constitución Justicialista de 1949, el fusilamiento del Gral. Valle y el anuncio del llamado a comicios presidenciales para fines de 1957.

Realizados ya los actos de conmemoración del 38ª aniversario de la Reforma, otros conflictos conmovieron el campo estudiantil a nivel de estudiantes secundarios y técnicos.

Un conflicto importante fue el de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Regional Córdoba, de julio de 1956, en demanda de la autonomía de esa Casa de Estudios y la jerarquización de los títulos que otorgaba, demorada esta última en el Ministerio de Educación de la Nación por la oposición del Colegio de Graduados de Ingeniería de la UBA.

Un dirigente de ADER –que ponía énfasis en la situación del país sin dejar de atender la evolución de la situación dentro de los claustros universitarios- caracterizaba así las tendencias del movimiento estudiantil de aquel momento: “Tanto el pequeño sector que dirige la clerecía católica y que se nuclea en la CUA, como el llamado sector liberal y de izquierda, es decir, el del reformismo tradicional, representan un pensamiento en crisis, atrasado, que urge superar” (Silvio Mondazzi. Qué Universidad necesita el país. Córdoba: en revista “Discusión” del 31 de agosto de 1956, dirigida por Alfredo Terzaga).

En cuanto a la FUA, ADER la caracterizaba como una dirigencia “comprometida con el actual gobierno, (que) no expresa sino una generalizada actitud de un amplio sector del estudiantado argentino conservador, a pesar de creerse de izquierda por ser anticlerical. Estudiantado al que se le han acumulado elementos negativos y reaccionarios durante los últimos años; que se opuso al peronismo más por lo que pudo haber significado éste como proceso popular y nacional, que por lo que como restricción de libertades constituyó” (Ob. Cit.).

Mas a pesar de todo su esfuerzo propagandístico e ideológico –inusual y contracorriente en un tiempo de reflujo de las conquistas populares y dentro de “un movimiento que como el reformista se destacaba por su combatividad, pero no por la originalidad nacional de sus planteos” (Ob. Cit.)-, ADER no podría sobrevivir a su época.

Era tiempo de elecciones en la Universidad y nuevamente en el país, pero una vez más con la proscripción de las mayorías populares y nacionales.

La llegada de Frondizi al poder

Durante el año ’57 y principios del ’58, el frondizismo, con su atractiva propuesta electoral de industrialización, soberanía, democracia e integración, se hará cada vez más fuerte en las Universidades y concitará a nivel general el apoyo de Perón –proscripto y su nombre prohibido-, resultando triunfante en las elecciones de febrero de 1958 frente a los herederos de la Revolución Libertadora.

Durante la presidencia del Dr. Arturo Frondizi tendría lugar la conmemoración del 40º Aniversario de la Reforma Universitaria de 1918 y recrudecerá la lucha entre partidarios de la Universidad Laica (en manos de la partidocracia liberal) y la Universidad Libre (Universidades Privadas laicas y católicas). Es en esta gestión que la UTN, después de una dura resistencia entre 1955 y 1958, recobraría el derecho a su existencia, en el mismo nivel que las otras universidades nacionales (Paccazochi, 2017).

En Córdoba, en medio del conflicto entre “laicos y libres”, la Asamblea Universitaria aprobaba para el gobierno de la Universidad Nacional un Estatuto con un régimen de docencia universitaria que contenía “importantes y modernas instituciones que nunca había poseído la Casa de Trejo”, tales como garantía de libre expresión del pensamiento, cátedra libre, cursos paralelos, carrera docente, formas de separación de profesores, entre otras.

En cuanto al Dr. Arturo Frondizi, debilitado por su apoyo a la enseñanza privada, las concesiones a empresas extranjeras para extraer petróleo y la desnacionalización de la Dirección Nacional de Industrias del Estado (DINIE), tampoco sobreviviría a la reacción oligárquica de 1962, demostrando una vez más que, o se hacía una revolución nacional a nivel integral (político, económico, social, cultural, educativo, etc.) y con suficiente profundidad y contundencia para no volver atrás, o tarde o temprano triunfaba la contrarrevolución. Una vez más, la historia entraba al porvenir retrocediendo.

El Integralismo: entre el reformismo liberal y el estudiantado

Otra agrupación, corriente o movimiento que haría historia en la Universidad Argentina entre 1955 y 1973 sería el Integralismo. De inspiración cristiana, pero sin compromiso clerical o partidario formal, el Integralismo -que se auto percibía y era a la vez percibido como peronista- fue también fundado meses antes del golpe septembrino de 1955.

Ajeno tanto al marxismo irreligioso como a la ortodoxia feudal de la Iglesia preconciliar (Concilio Vaticano II), el Integralismo resultó ser –aunque se reivindicara como un claro ejemplo de gremialismo estudiantil apolítico– un fuerte movimiento político-gremial dentro del Movimiento Estudiantil de Córdoba y de otras provincias del Nordeste y Litoral argentino. Tanto el Correntinazo como el Cordobazo y el Rosariazo lo tendrían entre sus principales protagonistas.

Había una realidad: “el Integralismo era de neta composición provinciana”, y la mayoría pertenecía “a la clase media o media baja, hijos de profesionales, de trabajadores, de pequeños comerciantes, de funcionarios o agricultores, que estudiaban con sacrificio”, que los colocaban en la posición de dignos representantes de una parte importante de la sociedad argentina (Ferrero, 2017).

Aunque la mayoría de sus integrantes y adherentes tenían un claro origen socialcristiano, no obstante, los dirigentes del naciente Integralismo no habían actuado como “Comandos Civiles” en 1955, tal cual lo habían hecho otros grupos estudiantiles católicos, aliados en ese sentido a reformistas liberales y a los partidos políticos antiperonistas que auspiciaron y/o se plegaron al golpe.

Justamente, para preservar su independencia frente a la Iglesia, el Integralismo había introducido en sus Estatutos una cláusula restrictiva: no podía ser dirigente del Integralismo ningún miembro de la Acción Católica (Ob. Cit.).

En cuanto a su doctrina y organización, “el Movimiento aceptaba, con matices, la idea del co-gobierno de profesores, estudiantes y egresados”. Años después -por proposición del Consiliario integralista Rafael Vaggione- añadirían entre sus reivindicaciones político-institucionales la incorporación de los trabajadores no-docentes en el co-gobierno de la Universidad, superando así las propias reivindicaciones del Reformismo clásico.

Dentro de su original manera de pensar y diferenciarse del Reformismo, la “Agrupación Universitaria Integralista de Córdoba” entendía que la Universidad debía “ser estructurada bajo el concepto de universidad libre, que supera la antigua y estrecha concepción de autonomía”.

En sus “Bases -Declaración de Integralismo- Principios” de 1956, proponía un nuevo modelo académico: “La Universidad Integral, porque entendemos que la universidad no puede ser puramente tecnológica, ni puramente filosófica, ni puramente política, ni puramente científica, aunque tiene que estar en todo ello a un mismo tiempo” (Documentos integralistas citados por Ferrero).

En 1957 se autodefinía como “una agrupación de estudiantes para estudiantes, animada y solo dirigida por estudiantes”, aunque buena parte de sus miembros, si bien no pertenecía institucionalmente ni a la Iglesia ni a ningún partido político, simpatizaban con el peronismo unos, se reivindicaban como democratacristianos otros, y sencillamente como gremialistas-apolíticos los otros, aunque todos encontraron en la amplitud del nuevo agrupamiento un refugio para actuar gremialmente en la Universidad en los años de persecución y revanchismo posteriores a 1955.

Gremialmente al servicio de los estudiantes, los integralistas “ayudaban a conseguir pensión a los estudiantes llegados del Interior, controlaban que no concurriesen al Comedor Universitario estudiantes pudientes, solicitaban prórroga de exámenes, combatían las medidas restriccionistas de las autoridades universitarias, pedían el restablecimiento de los exámenes mensuales y el aumento de los sueldos miserables que percibían en los hospitales los Practicantes Mayores y Menores, el otorgamiento de becas, el establecimiento del salario estudiantil para los alumnos de menores recursos, la extensión del co-gobierno estudiantil a la Radio Universidad (LW1), campos de deportes y otras muchas iniciativas” (Ferrero, 2017).

Sin dejar nunca de defender con ahínco y efectividad los intereses gremiales del estudiantado, el Integralismo se destacaría políticamente en la Universidad por su lucha contra el revanchismo reformista entre 1955 y 1958; por la defensa de la “enseñanza libre” contra la consigna del Reformismo de “enseñanza laica” entre 1958 y 1962; por el enfrentamiento decidido al Onganiato durante la dictadura de 1966-1973; por su protagonismo en el Cordobazo y otros levantamiento populares provinciales; como así también por la “Gran Huelga contra la Dictadura” (parte de su plan de “resistencia activa”), la “Huelga de Hambre” (“resistencia pasiva”) en la Parroquia de “Cristo Obrero” y “La Gran Marcha de la Juventud Comprometida” de fines de 1966.

En su última época activa (1967-1972), antes de su desaparición como movimiento fundamentalmente estudiantil y de su disolución en otras agrupaciones e instancias dentro y fuera de la Universidad, después del reflujo de todo el movimiento estudiantil del año 1967, el Integralismo tendría algunas acciones políticas que permiten terminar de definir su perfil ideológico político dentro de las grandes opciones existentes por aquel entonces en el movimiento estudiantil: el propio Integralismo, el Reformismo Liberal, el Reformismo Nacional y marginalmente la Ultraizquierda.

El año 1968 comenzaría con las luchas contra las restricciones al ingreso (limitacionismo) y de los inmoderados aumentos al abono del Comedor Universitario. Ante el reflujo de Centros de Estudiantes y Consejos Directivos (proscriptos), esas luchas llevarían a la creación de “Comisiones de Ingreso”.

Pero el verdadero signo de la época sería una vieja y olvidada bandera de la Reforma de 1918 que el Integralismo y el Reformismo Nacional (particularmente ARENA, después AUN, que respondía a la corriente de Jorge Abelardo Ramos) volvieron a poner a la orden del día: la unidad obrero-estudiantil, bandera que tendría su máxima expresión en el Cordobazo, la lucha política por el regreso del General Perón y Elecciones sin ningún tipo de proscripciones.

A partir del Cordobazo, el Movimiento Integralista, como tendencia hegemónica que era, participó combativamente, aportando grandes efectivos estudiantiles a esta magnífica, grande e histórica ola que se extendió desde julio del ’69 hasta la primera mitad de 1972 (Ob. Cit.).

La unidad obrero-estudiantil y el Cordobazo

La unidad obrero-estudiantil estuvo en el espíritu de la Reforma de 1918 desde su misma concepción, aunque no siempre fuera respetada por los propios reformistas, si atendemos a su actitud y/o conducta en 1930, 1945, 1955 e incluso después de esas fechas históricas.

Lo cierto es que esa asociación de intereses e ideales había comenzado a gestarse en la cuna de la Reforma, a mitad de la segunda década del siglo XX, cuando los sindicatos, influenciados por los socialistas, apoyaron en 1915/16 a los nacientes Centros de Estudiantes de Medicina y de Derecho.

Al estallar el 15 de junio de 1918 la Reforma, la Federación Obrera Local de Córdoba (FOLC) y el Partido Socialista Internacional (PSI) se pronunciaron a favor del estudiantado. Asimismo, cuando los estudiantes forzaban la Intervención de la Universidad en septiembre de 1918, la Federación Obrera resolvió en pleno darle su apoyo (Ferrero, 2009). Por su parte, “una de las huelgas más memorables del movimiento obrero de Córdoba”, protagonizada por los obreros del calzado, triunfó por el decidido apoyo de la FOLC, la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) y los profesionales liberales de “Córdoba Libre”, donde se agrupaban los principales reformistas.

La Semana Trágica de enero de 1919 también los encontraría juntos. En Córdoba, la FOLC y la FUC repudiarán los hechos en un comunicado conjunto, lanzando una huelga por 48 horas en solidaridad con los obreros reprimidos en Buenos Aires. La alianza obrero-estudiantil de Córdoba sería la primera de América Latina, cuyo ejemplo más cercano a nivel latinoamericano será el “frente de trabajadores manuales e intelectuales” de Perú, dado en el seno de la Alianza Popular Revolucionaria Antiimperialista (APRA) que creara y liderara el dirigente reformista Raúl Haya de la Torre.

La original alianza sería desvirtuada con el apoyo al golpe septembrino de 1930, y en 1945. Al manifestarse la nueva clase obrera industrial, el movimiento reformista tendría una conducta manifiestamente inamistosa con ella, prolongándose más allá del golpe de 1955.

La reconstitución de la unidad obrero-estudiantil

La reconstitución de la tradicional alianza obrero-estudiantil -señala Ferrero- “daría comienzo ya en los años 1957/58” (Ob. Cit.).

En efecto, fue en ese año de 1958 que, a raíz de la lucha contra la enseñanza mal llamada libre, la CGT cordobesa acompañó con sus simpatías las movilizaciones del estudiantado reformista.

“Podría incluso hacerse retroceder esa fecha –dice el historiador de la Reforma- si tenemos en cuenta que la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) adhirió expresamente, mediante una declaración, al paro general que la Central cegetista declaró en Córdoba el 12 de julio de 1957”, aunque lo específico de esta nueva etapa de reconstitución de esa alianza “fue que se realizó con los sindicalistas peronistas” (Ob. Cit.).

El 1º de octubre de 1959, oradores estudiantiles hablaron en la sede de la CGT adhiriendo a la huelga de la UOM por entonces en curso. Días después, el 17 de octubre, fecha histórica del peronismo, una delegación de la CGT habló en el Cuarto Congreso de la Federación Universitaria Argentina (FUA) reunido en Córdoba.

Un año después, a fines del ’60, la CGT de Córdoba prestó sus instalaciones para que los estudiantes celebraran sus asambleas que condujeron a la huelga grande de la Facultad de Derecho contra el examen oral y escrito. Lo mismo hizo la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Tanto ATE como SUOEM (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales) y otros gremios, hicieron público su apoyo a los huelguistas. El propio secretariado de la CGT en pleno, el 23 de febrero de 1961 resolvió hacer llegar “su más ferviente adhesión a los estudiantes universitarios por su firme postura al declarar la huelga universitaria”.

Al principio del año siguiente, estudiantes universitarios dieron un nuevo paso en esa misma dirección, llamando a la FUA a apoyar las fórmulas gubernativas de la “Unión Popular” (nombre con el concurría el peronismo proscripto) para las elecciones del 23 de marzo de 1962, que causarían la caída de Frondizi y la anulación de las elecciones debido al triunfo del peronismo en la Provincia de Buenos Aires.

Ese mismo año, en el Seminario de Tucumán, uno de los despachos de la reunión (que expresaba una de las dos posiciones históricas del reformismo) se autocriticaría la conducta del pasado contra el peronismo.

El Movimiento Estudiantil y el Cordobazo

En esas condiciones, y después de arduas luchas ideológicas, el movimiento estudiantil llegó al 29 de mayo de 1969, volviendo a unir en la lucha a obreros y estudiantes: la primera víctima de la represión en el Cordobazo fue el obrero mecánico Máximo Mena, y la segunda, el estudiante de Arquitectura Raúl Castillo (Ferrero, 2009).

Los sucesos que llevaron a la gran sublevación popular de Córdoba se desarrollaron no solamente en esta ciudad sino en el Litoral y las provincias interiores.

De tal modo, “a partir de la resistencia de la Universidad del Nor-Este (Resistencia-Chaco) del 15 de mayo, las movilizaciones se extienden como un reguero de pólvora a Rosario, Mendoza, San Juan, Tucumán y Salta”. No obstante, en la capital mediterránea, “a diferencia de lo que estaba ocurriendo en otras ciudades, es en cambio la clase obrera quien toma la iniciativa”, aunque los estudiantes aceptaron esa dirección en la lucha, como debía ser (Ob. Cit.).

En Buenos Aires las dos CGT (De los Argentinos y de Azopardo) habían programado un paro nacional para el día 30 de mayo. Las dos regionales de Córdoba ratificaron el paro nacional, pero lo adelantaron un día –el 29, con movilización al centro a partir de las 11-, para hacerlo por 48 horas y confluir al día siguiente con el paro nacional.

Los estudiantes, en Asamblea Permanente, adhirieron masivamente a las medidas de la CGT local, salvo algunas organizaciones de ultraizquierda que se autoexcluyeron por desconfiar del sindicalismo.

Desde temprano, centenares de estudiantes se sumaron a la columna del SMATA (Elpidio Torres) que descendía por la Av. Vélez Sarsfield hacia el centro.

La otra columna importante, la de Luz y Fuerza, tan numerosa como la anterior, llamada “la columna obrero-estudiantil de Tosco”, avanzó por La Cañada hacia Vélez Sarsfield.

Una tercera columna, encabezada por dirigentes de AUN, que adhería a la corriente política de Abelardo Ramos, bajó desde la Plaza Colón hacia el centro, siendo rechazada por la policía montada, por lo que debió retomar la marcha por otra calle secundaria.

En otras columnas se integraban militantes de AREI (MNR) y militantes de la UTN. Al medio día, alrededor de 1.500 estudiantes ocuparon el Palacio de Justicia organizando un gran acto en su interior, que repitieron en el Palacio Municipal, una cuadra más cerca del centro.

Otros centenares de estudiantes descendieron desde el barrio Clínicas en dirección al centro, incendiando la aristocrática confitería La Oriental (frente a Plaza Colón) y Xerox (por Av. Colon).

En otros puntos de la ciudad, otros estudiantes harían lo mismo con la Citröen y el Círculo de Suboficiales del Ejército (cerca de la Ciudad Universitaria), símbolos del poder que sometía a la Argentina.

Cuando Elpidio Torres y Agustín Tosco fueron detenidos por el Ejército en las primeras horas del día 30 y sometidos a Consejo de Guerra junto a algunos estudiantes, la participación obrera en los sucesos disminuyó notoriamente. Por eso, “los estudiantes y vecinos del Barrio Clínicas se constituyeron en el último bastión de la revuelta popular”.

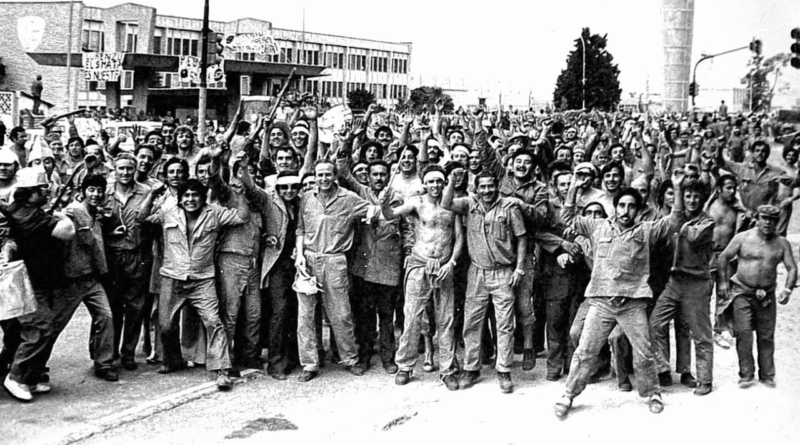

Según Carlos Scrimini, “el movimiento estudiantil aportó por lo menos 10 mil estudiantes” de los 30 o 35 mil participantes del Cordobazo en aquel 29 de mayo de 1969 que hizo caer en definitiva el gobierno de Onganía (Ob. Cit.).

De estos sucesos y de esta época data la incorporación al movimiento estudiantil de los Cuerpos de Delegados y las Coordinadoras por Facultad, “auténtico fruto de la espontaneidad del movimiento” de 1969.

La reconstitución de la FUA en 1970 con los principales actores estudiantiles del Cordobazo sería consecuencia directa del balance del movimiento estudiantil sobre sus auténticos y valerosos representantes en aquellas históricas jornadas de lucha obrero-estudiantil, y de un fenómeno creciente: la nacionalización de la conciencia de las clases medias argentinas.